Musée

Un musée, un objet : Flacon de conservation du chasselas

Date de publication de la page et auteur de publication

Créé le: - Mis à jour le : , par NR

- Période de fabrication : 20ème siècle

- Matériau : Verre

- Dimensions : H. 15 cm ; Ø 5 cm

- N° inventaire : MDSM – 1977.8.3

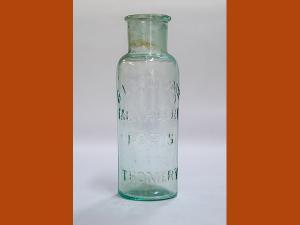

Petite bouteille en verre, cylindrique, à large goulot non fermé, destinée à recevoir une grappe de raisin, pour la conservation du chasselas.

Le chasselas de Thomery, ou chasselas doré de Fontainebleau, est le cépage de chasselas de table autrefois cultivé dans le village de Thomery en Seine-et-Marne. Les spécificités de cette culture, située en zone nord, reposaient sur des techniques particulières de viticulture ainsi que des méthodes spécifiques de conservation en fruitiers des grappes fraîches cueillies en octobre et commercialisées jusqu'au mois de mai de l'année suivante.

Ce raisin de luxe se consommait durant l’hiver et le printemps. C'est la création d'un procédé de conservation du raisin durant plusieurs mois en fruitiers, qui permit l'expansion majeure de la viticulture à Thomery à partir de 1850 et la prospérité des «chasselatiers» du village.

Ces fruitiers étaient installés dans les maisons, afin de préserver, à partir du mois d'octobre, le raisin du froid, des courants d'air, et de la lumière, dans des conditions optimales de température en la maintenant à environ 10°C grâce à un système de circulation d'air frais ou chaud.

À partir de 1848, est généralisée l'utilisation de petits tubes en zinc, puis en grès, et à partir de 1865 de petites bouteilles inclinées à 45º d'angle sur des séries de râteliers en bois et remplies d'eau dans lesquelles trempe une grappe de raisin par bouteille afin qu'il ne sèche ni ne flétrisse une fois coupé. Ce procédé de conservation de « rafles fraîches » ou « rafles vertes », fut optimisé par Baptiste-Rose Charmeux, et breveté en 1877. Il permettait une conservation des grappes « comme nouvellement cueillies sur le cep » pendant plus de trois mois et un parfait état durant environ six mois. Une chambre à raisin pouvait compter 2 000 à 3 000 bouteilles, contenant chacune une à deux grappes de raisin.

Les grains pourris durant la période de conservation étaient ôtés manuellement et régulièrement pour ne pas gâter l'ensemble de la grappe, et un charbon de bois mis dans la bouteille empêchait l'eau de croupir.